“跑了一天,累了吧?”徐源说出第一句话时,刚才还情绪激动的患者愣了一下,终于不再高声说话,哭了。这是一位“难缠”的患者,来到协和医院门诊部后,他已经吵吵闹闹地跑了好几个科室,无论医生如何解释病情,都无法让他冷静下来。最后,是年轻的医生徐源正好遇上了这位患者。“他为什么来到这里?为什么要折腾一天?”在北京协和医院,60%以上的患者千里迢迢从外地来求医,没有人只是为了闹一场。徐源试着去想,这种反常的举动意味着什么。坐下来后,他才知道中年男人不止折腾了一天,在老家求医时,就已经奔波了好几家医院,都被宣判“死刑”。男人不甘心,好不容易找到协和医院。在这个被他视为最后救命稻草的地方,医生却给出了同样的回答。“你很自然会觉得他在无理取闹,毕竟大夫已经认真解释过很多遍。但患者一下子接受不了。所有人都觉得他是个麻烦时,有一个人设身处地关心他,很容易就打开了局面。”

2018年4月20日,山东省青岛市交通医院专护病房里,护士正在为老人做护理(视觉中国 供图)徐源是协和医院的一名外科医生,今年33岁,喜欢笑,笑起来眼睛就成了弯弯的一条缝。他健谈,显得精力充沛,总是会很有耐心地听对方把话说完,再一一回应。在医院里,他被认为是一个很会沟通的人,一个温和的医生。有时候,遇到需要做手术的患者,徐源会在看诊最后诚恳地告诉对方:我还是个年轻医生,如果你不放心,可以找老医生做。在这个看重资历的行业里,依然有不少病人因为“热情耐心”选择了他。但徐源觉得,自己只是多想了一点,多说了几句话。他给我举例自己是如何请患者签署手术知情同意书的。一份知情同意书上一般会有十几条告知内容,“条条都有生命危险”。有的医生习惯逐条逐句地读给患者听,让对方一个个打钩、签字。徐源只挑其中最可能遇到的两三种风险解释,其余时间,他用来讲术后几天里,病人可能会出现的疼痛或不适、家属应该如何应对、需要多长时间恢复。“有的风险发生的概率太低了,没有必要全念一遍。签署知情同意书不是为了把手术风险的责任转移给患者,是让患者明白他即将面临什么,建立彼此的信任。”

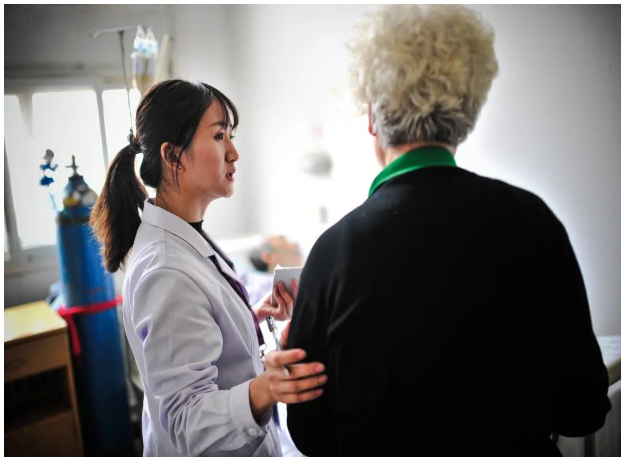

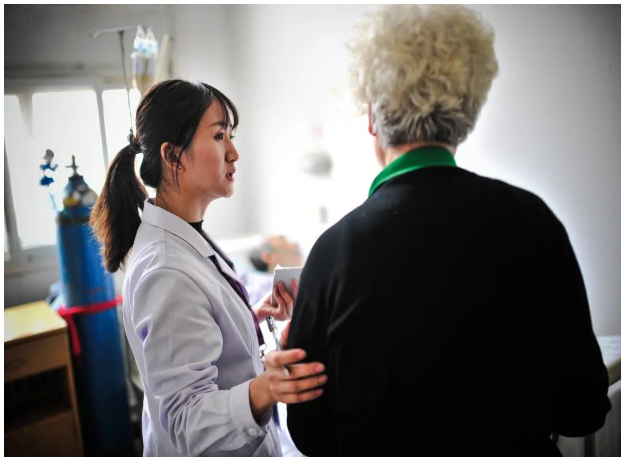

在医院里,与病人和家属沟通是重要的一环(视觉中国 供图)

还有许多更小的细节。手术中,病人身体上难免沾上一些血迹,推出手术室时要记得擦拭干净,否则家属第一眼看到刺眼的血,心总是会猛地沉下去;中国人总是觉得病人需要“捂”,即使只是裸露胳膊,也担心病人会被冻着,那就先给病人包裹好被子再送回病房——哪怕家属很快就会把被子掀开或扔掉。这些医生可做可不做的小事,都能让患者感动很久。在一个常用的医疗门户网站上,病人能给医生做出评价,那些点赞次数最多的好评总是提到态度好、有亲和力、耐心,如果有人往具体说,也不过是“医生会仔细读我以前的病例,每一次都有暖暖的问候和热情的笑容”。在普通人眼中,医生仿佛就是不近人情、严肃寡言的。小小的诊室里,一方桌子的两侧,医生和患者双方常常是“最熟悉的陌生人”,病人将脆弱、痛苦、隐秘的心声吐露,近似毫无保留地开放自我,希望眼前的人伸出援手。此时,医生的公事公办更容易被患者解读为“冷漠”。更极端的是,在医患矛盾逐渐成为一个尖锐的社会问题时,医生和病人之间似乎存在着某种微妙的制衡和试探:医生对患者难以“知无不言”,患者要在桌子底下偷偷地打开录音笔。

《机智医生生活》(第二季)剧照

人们渐渐忘了,在疾病面前,医生和病人原是同一战壕里的伙伴。“以前没有那么多抗生素、ICU,许多病只能靠病人自己扛。医生能做什么?能陪在病人身边,用手摸一摸他的额头,说几句鼓励的话。”北京大学医学部教授王一方观察医患关系多年,他发现,临床技术在20世纪以来的突飞猛进,让医患关系发生了根本性转变:医学达到了前所未有的自信,而患者将医生视为无所不能的权威,寄托巨大的期待。精湛技术之下,医生和患者之间仿佛永远隔着一台机器,关系反而疏远了。“赶紧去做检查,报告一出来,就什么都知道了。”这是王一方在一些门诊最经常听到的话,有时,医生甚至没有时间让患者说完症状和感受。“机器能呈现人的脑血管、脑组织,但病人来看病,不是来用设备的。他有倾诉欲望,有眼泪要流,有心理负担要解脱。医生把听诊器搓热了放在病人胸口,再听病人说说话,病人心里就舒畅了一半。只交给机器,当病人做了一个又一个检查,他自然会想,‘是不是在坑我钱?’医生也觉得委屈,‘为了给你看病,我都做了这么多,你怎么还不满意?’”到各个医院做医学人文讲座时,王一方最经常听到这样的解释:“王老师,医院里实在太忙了,每天像流水线一样看诊、查房,压根没有时间多想关心的事。”这是事实,却不是一种理由,“真正有人文关怀的医生,不需要特地拨出多少时间,不用和患者时刻深度共情,有时就看你能否发现病人的处境,想想他需要什么”。具体能做到多少,和医生自身性格也有关。医学要求冷静与理性,医生却和普通人一样有着七情六欲,有的人生来内向腼腆,有的人则情感充沛。2014年,当徐源还在协和医学院念书时,社会上伤医事件频发,新闻报道里,医生与患者几乎完全站到了对立面。“这不是真实的情况,协和医院就发生过许多温暖的故事,应该写出来让大家知道。”徐源拉着八九个同学,创办了一个名为“协和八”的微信公众号,在上面记录医患故事。

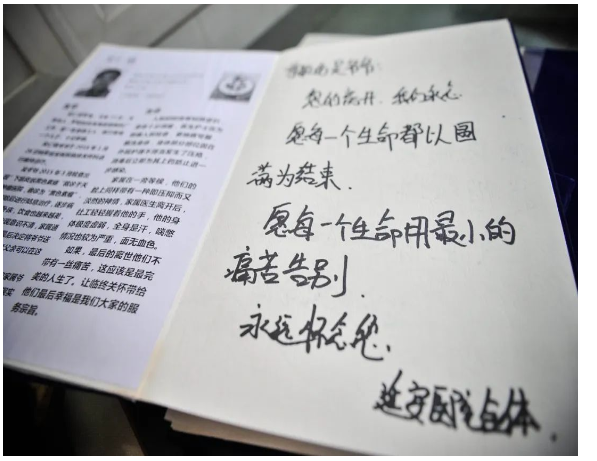

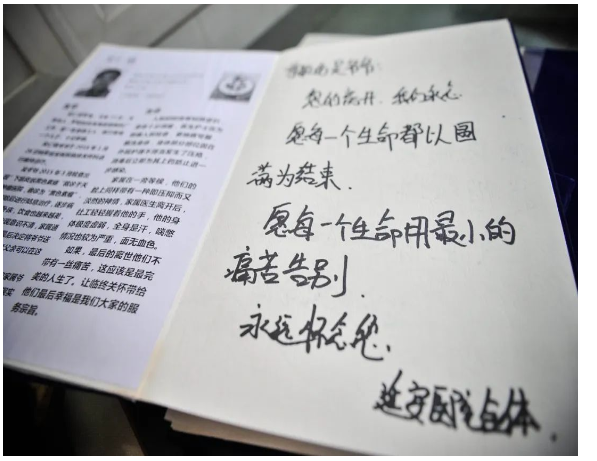

在一家医院的资料室里,收藏着数十本厚厚的纪念册,记录着每位逝世老人的生平,以及护理人员的寄语(视觉中国 供图)

傅麒宁就是公众号最早的写作者之一。2012年从协和医学院毕业后,傅麒宁加入了重庆医科大学附属第一医院。过去八年里,他在公众号上留下了上百篇与病人相处的故事和思考。“我本身就是情感比较丰富、敏感的人,对病人的关心只是真实的情感流露。”今年38岁的傅麒宁是血管外科医生,他曾在门诊遇到一位50多岁的初诊尿毒症患者。患者的手腕处包着敷料。那不是常见的手术部位,那个地方的包扎,傅麒宁的第一反应是:他可能尝试过自杀。诊室里来过不少尚未透析治疗的患者,他们总是自责于自己的病给家庭带来沉重负担。傅麒宁没有多问,只是在最后写病历时轻轻地提了一句:“尿毒症不是绝症,现在医保挺好的,血液透析相关的费用基本都能覆盖。好好治疗,好好生活。”后来,患者离开诊室时,特地又折回来说了一句:“谢谢医生。”“自杀在中国传统文化中并不是一件光彩的事。对方没有说,直接点出来会让患者和家属难堪。真正不想治疗的人根本不会来看病;能来到医院的患者,还是有治疗欲望,但内心会矛盾和纠结。那句话看起来没有特别的针对性,但对方如果正在困扰中,我相信他会知道你在跟他说什么。点一句,我觉得目的就达到了。”更年轻的医者常遇到的问题是,“不知道该往哪里使劲儿,使多大劲儿”。医学院七年级的一位博士生余轶凡告诉我,两年前实习时,对自己接手的一位住院病人,他几乎投注了所有心血:每天详细记录病人的体征,血压、心率、血氧等数据出现任何变化,都要马上去找主治医生讨论。两周后,就在所有人都以为情况逐步好转时,病人突然在深夜去世了。收到消息时已经是后半夜,余轶凡在办公室里呆坐了好久,接下来一周,总是会出神,不断地回想:“是不是我哪里还没有做好?”那次之后,他小心地和患者保持着一种微妙的距离。“我对每个人都投入这么多感情,是不是太认真了?我还能有精力照顾其他病人吗?”余轶凡说。

《星空下的仁医》剧照

从进入医学院开始,没有人会特地告诉医学生们,一位医生该如何把握自己对病人的情感。拿出医学院的课程表,上面满满当当地排着各类技术性课程,人文课只是其中的零星点缀——这不是医学教育的重点,不能带来“妙手回春”的满足感,也不是病人对医生寄予的期待。很长一段时间里,王一方的医学人文课一直是选修课,他给学生分析案例、讲医学电影,抬头一看,坐不满的教室里,许多人正忙着敲电脑键盘写别的作业,“有三分之一的人听进去就不错了”。不过,他不太苛求课堂效果——医学人文课的作用,只有工作五六年后才能显现出来。在医院开讲座时,经常有一线医生私下找王一方倾吐自己的窘迫:有人遭到了患者的抱怨或投诉,更有甚者,双方几乎要动起手来。“医生很委屈,我就问:‘你都做过那么多检查了,有用手按过患者的腹部吗?你知道患者是哪里人,家里经济情况怎么样吗?你说过几句安慰他的话?’他们就沉默了,有的人还很惊讶,我们怎么还需要知道病人的私事啊?”许多东西也不是课堂能教授的。一位前辈的示范,好过十几节课的说教。徐源还是实习医生时,曾经跟着一位女医生值夜班。病房里有一位乳腺癌晚期的病人,癌细胞已经转移到肺部,病人无法正常呼吸,只能日夜戴着无创呼吸机。虽然是“无创”,气体却是被强行送入人体内的,就像在冬天骑自行车时,一阵大风刮来,强行灌进人的肺部。

《中国医生》剧照

夜里2点多,这位病人把女医生喊来,在呼吸机巨大的噪声里虚弱地说:“我受不了了,我不要治了!”她并不是收治在女医生所在科室,按正常流程,医生只要让她签署放弃抢救同意书,就可以摘下呼吸机了。但医生记得,病人白天时求生欲挺强。她蹲到病床边,轻轻问:“你是不是觉得这东西特别难受?这样吧,现在呼吸机的压力值是18,我从1开始慢慢往上加,你要是觉得能坚持,我们就继续用;要是还觉得难受,我们就不用了。”患者点点头,医生先把压力调到“1”,微风,不难受,但显然不够患者用,她又加大到“2”。每次设定一个新的压力值,都要等待20分钟,待患者适应之后给出反馈,才能把压力往上调。此时已经是夜里3点。徐源困得不行,征得女医生同意后,先回去睡觉了。清晨5点多醒来后,徐源发现值班室里依然只有自己。“该不会还在患者床边吧?”他跑到病房,看到女医生拿两张板凳搭成了一张小床,睡在上面,患者也睡着了,呼吸机的压力值已经加到了“16”。后来,徐源在许多场合讲起过这个故事。“很感动,我当时佩服得不行。我们值夜班后,第二天还是要正常上班的,她完全可以按照正常流程来简单处理。除了一个实习的同学,和一个快要去世的病人,没有人知道,一个值班医生为了素昧平生的患者,这样忙活了一晚上。”做一名医生,要关怀患者也不难,要长久地保持热情和耐心却不容易。如今,徐源已经毕业6年,他明显感觉到,自己对患者的耐心不如从前。刚成为医生时,徐源会给每个患者都留电话或者微信,方便他们咨询。当他第三次在半夜两三点被患者的电话吵醒,只为了解答几个并不紧急的问题时,徐源决定拒绝给患者留联系方式。“每天都会接触大量患者,说一样的话,有些人还不太讲理,甚至不可理喻,你就会慢慢把一切都当作走流程,情感会迅速耗竭。”他不止一次反思过自己的变化。在一次党组织生活会上,他的自我批评是,“我觉得自己对患者越来越暴躁了”。后来,其他人安慰33岁的徐源,“到了你这个年龄,难免会这样的”。这似乎是一个大家普通接受的过程:刚进入医学的世界时,医生们能对患者保有极大的热情和耐心,但见过越来越多“无理取闹”的患者,听过许多令人同情的故事后,医者的情感会被快速消耗,动情的阈值也越来越高。徐源一直在尝试与这种变化对抗。后来,他也开始指导见习医生,总是提醒新人,“现在你们可能什么都不懂,但听上级大夫和患者沟通时,如果有某句话让你觉得不该说,就记下来,以后自己不要再讲”。一个最简单的场景是,来探视的家属会很自然地坐到病床边,拉着病人的手说话。病人的床单都是消毒过的,有医生会说“你别坐那儿,你身上多脏”。在中文语境里,“脏”是带着点道德审判的。第一次听见时,徐源心里有些不舒服,轮到他沟通时,他改成了“公交车特别脏,你坐完车,身上容易带上细菌”。“如果没有特地记下来,一个年轻医生在各个科室待上一个月、两个月后,听到别人反复讲了许多遍,你就会觉得,这就是正常的说法。”情感耗竭,成了横在医生职业发展中的坎儿,付出越多情感的人,这种被消耗的感觉越是明显。白露是海淀医院安宁疗护病房的医生,她形容自己的状态“像波浪线一样,在波谷和波峰间来回变换”。今年33岁的白露戴着眼镜、留一头不到肩膀的短发,气质斯文温柔。以前,她在其他科室工作,相比于花时间去完成病历和其他琐碎的文字工作,白露更愿意坐在床头陪病人聊天。在繁忙的医院里,这些时光显得很奢侈。“我是一个富有同理心的人,我会想,如果那个人是我的家人,他可能会想要知道哪些信息。”

《良医》(第一季)剧照

直到2017年来到安宁疗护病房后,白露才发现,在这里,自由而充分地与患者交谈,本来就是医生的工作重点。进入安宁疗护病房的病人往往已经处于生命末期,医生和患者的目标不再是不遗余力地治愈原发病——患者通常已经与原发病经历了漫长的抗争,而是控制身体症状、实现患者未了的心愿,让他们能舒适地走完人生最后一程。这里也许是医院里情感浓度最高的地方。每一个家属都带着饱满的情绪,从见到医生的第一面起,他们就会开始哭,倾诉家人正在经受的痛苦,自己即将面临失去亲人的悲伤。“他们知道亲人的状态很不好,也知道总有一天会失去,但并不会因此觉得轻松一些,那只是折磨的开始。”白露是个心思细腻敏感的人,从实习时开始,她就无法对患者的眼泪视而不见。在病房里,她总是弯着腰,耐心听患者讲身体上的疼痛,讲自己过去的故事,到动情处也会跟着掉眼泪。有时候,要以医生的身份告知病情坏消息时,她会细细琢磨很久,总觉得心里压着块石头。“会不会伤害到他?会不会磨灭他的希望?”。好在,最初两年,了解安宁疗护的人不多,住进来的病人更少,白露有足够的时间思考如何开口,仔细听完每一个患者的话,与他们共情。病人越来越多,“耗竭”的感觉也逐渐明显。在安宁病房,沟通是一件最重要的事,也是最耗费心血的事。“很累,特别特别累。如果说其他科室的医生是在消耗体力,我觉得自己是在消耗能量。每天要倾听和回应几十个病人和家属,陪着他们哭和笑,用心去理解和支持,还得拿方案、解决问题。从一天的工作中抽离出来时,会感觉自己一点力气都没有了。”这种情感付出是“持续放电”的感觉,而充电却比较缓慢。“忙了很久,如果病人走得安详,家属心态也比较平和,真的达到了‘生死两相安’,就会补充了能量。”白露说,如今谈起安宁疗护,人们会被那些感人的案例打动:在医护、社工和家属的共同努力下,患者和家属相互道谢、道爱、道歉,最后道别。然而,如此完美的案例并不多,更多时候,他们面临的情况是这样的:沉默寡言的病人始终不愿意开放自己;重症病人没有来得及被照护就匆匆离世,白露甚至来不及回应他在前一天提出的需求,“这就成了一块永远无法补上的空缺”。白露一直尝试寻找的,就是“共情病人”和“防止耗竭”之间的平衡点。调整自己面对病人时的心态,是许多医生迈出的第一步。白露试着不给自己设置太具体的目标,“接纳一个事实——医生能做的事情是有限的。如果把所有病人的照护目标都设置为‘完美的离别’,就容易沉浸在无力感和愧疚中,职业耗竭会随之而来”。在安宁疗护病房,最好的结局“善终”,是追求对病人“身心社精(神)”的全人照顾,降低病人身体痛苦,解决心理、社会和精神(Spirituality)层面的议题。“有些病人的心理困扰已经积攒了几十年,如果医生认为自己能在住院的短短一两周里解决,本身就很有难度。所以,在照顾病人时,不断调整照护目标非常重要。”傅麒宁的办法是,把每一次治疗都当作陪伴病人和家属走过的一段旅程。他记录了自己还是值班医生时的一段经历。有一位60岁出头的女性患者患有主动脉夹层,面对高昂的治疗费用,患者的儿子和丈夫犹豫不决。病人在监护室躺了两天,家属依然没有拿定主意要做手术还是放弃。最后,患者的儿子试探着问:“要不我们跟妈妈商量一下?”听到这句话时,傅麒宁觉得自己简直无法面对这样的场面:如果患者主动选择放弃手术,是一种坦然,还是一种残忍?“所幸——是的,我居然用了‘所幸’这个词——患者夹层继发的动脉瘤破裂,等不到这样的场面发生,先走了。”他劝自己,“不要把评价的重心放在病人是不是被治好了,而是放在‘我是否帮助这个家庭做出了最符合他们利益的选择’。这个结局对患者并不完全公平,但已经是这个家庭能达到的最好的结果”。后来,傅麒宁在诊室里遇到过许多从外地赶来求医的患者,一个患者也许会有好几个可选择的治疗方案,有些能救命的方案因为太过昂贵而被放弃了。残酷的现实反复发生,但傅麒宁不会再被这样的场面“折磨”。精力有限时,白露开始学着如何把它们分配在合理的地方。病房里,有的病人已经意识不清,无法通过沟通了解他们的痛苦。此时,白露主要控制身体症状,让病人至少得到身体上的舒适。另外,白露会和专职社工一起支持家属表达情感和处理哀伤,协助家属照顾患者,完成后事的安排。“当我觉得能量充足时,我会让每个人都感受到正向的能量;当我觉得自己负荷不了那么多情感劳动时,就会抓一些、舍一些。关怀本身也有一个区间,如果可以把它量化为0关怀到100%的关怀,中间有很长一条路要走。”遇到开放程度高的病人和家属,白露会花更多时间倾听,了解病人和他们的家庭。在今年一次纪念逝去亲人的音乐会上,白露有些哽咽地讲了“43度水”的小故事。病房里住进了一位60多岁、肿瘤晚期的阿姨,她健谈,滔滔不绝地讲自己从小到大的经历,还编了句押韵的顺口溜,逗笑了病房里的医护们,却让她的丈夫忍不住躲到病房外流眼泪。他心里对妻子有些愧疚,年轻时起,阿姨为家庭付出了许多,举全家之力支持丈夫事业的发展。如今,全家的平静生活刚开始不久,妻子却得了不治之症。在尝试所有的治疗方案、经历几次危及生命的病情变化后,他们才意识到传统医疗无法延长有质量的生命,来到了安宁病房。起初,这位丈夫不愿意放手,常常忽略阿姨本人对治疗的意见,也不触碰死亡的话题。但阿姨的身体越来越虚弱,她反复明确告诉丈夫和儿子,“拒绝维生治疗,那些治疗只会增加痛苦的时间,希望顺其自然”。他们能做的事情越来越少。有一次,白露在病房听阿姨说到一个有趣的故事:在治疗肿瘤的过程中,曾经有位医生提到,阿姨喝的水最好低于43摄氏度。随后,儿子买了控温设备,保证水和营养液的温度是43度以下,丈夫很认真地学习如何使用这些设备。发现“43度水”的秘密那天,白露提醒阿姨,这是丈夫表达爱意的方式。就在病房里,夫妻俩相互倾诉了感谢、愧疚和爱。“在这个似乎什么都做不了的阶段,对病人来说,有些医疗措施只是选项,而家人坚定的陪伴是必需品,陪伴他们直到生命最后一刻。”白露说,这些真挚的感情,都是自己的“充电”瞬间,弥补“持续放电”的疲惫。“前些天我的嗓子哑了,说不出来话,我就把医嘱提前打印在纸上,查房时给每个病人看。有些病人提醒我多喝水休息,过两天还记得问我‘好了没’。他们自己已经躺在床上了,还会关注你的情绪和身体。那一刻我就感觉到,自己投入的感情得到了回应。”

北京海淀医院安宁疗护病房。医生白露因为嗓子哑了,提前把要和病人沟通的内容打印在了纸上(受访者 供图)

登录查看全部内容

客服

客服 小程序

小程序

公众号

公众号

工具箱

工具箱